不動産経済研究所より全国マンション市場動向が発表されました。

近畿圏だけ見てみますと、

2018年発売戸数は、近畿圏7.1%増で、大阪府は6%増。

2018年マンション平均分譲価格は近畿圏3,844万円で0.2%増。

マンション価格は2009年からずっと上昇傾向できているんですね。消費者には辛いです。

不動産経済研究所より全国マンション市場動向が発表されました。

近畿圏だけ見てみますと、

2018年発売戸数は、近畿圏7.1%増で、大阪府は6%増。

2018年マンション平均分譲価格は近畿圏3,844万円で0.2%増。

マンション価格は2009年からずっと上昇傾向できているんですね。消費者には辛いです。

地価LOOKレポートが国土交通省より発表されました。

地価LOOKレポートは4半期ごとの主要都市の地価動向を明らかにしたものです。

今回はH30.10.1-H31.1.1総合評価です。

大阪圏では

西梅田、茶屋町、中之島西、北浜、心斎橋、なんば、OBP、新大阪、福島、天王寺、あべの、豊中、江坂のすべてがH30.1.1から1年間ずっと上昇が続きました。

今回のH30.10.1-H31.1.1では西梅田、茶屋町、中之島西、北浜、新大阪、江坂がさらに上昇拡大してます。

拡大傾向は心斎橋、なんばから周辺へ広がっているように見えるのでしばらくこの傾向かもしれません。

平成31年1月1日時点の大阪市人口は大阪市都市計画局企画振興部統計調査で、

1位平野区193,788人

2位淀川区181,004人

3位東淀川区176,059人

です。

人口異動をみると

1位西成区-194人

2位住吉区-176人

3位生野区-118人

4位住之江区-111人

5位平野区-104人

で、平野区が人口多いのに減少でも上位にくるんですね。

おおさか東線が3月16日全線開通するので、新加美駅、衣摺加美北駅(住所は東大阪市)のある平野区北部の利便性が良くなり、減少歯止めがかかればいいのですが。

大阪市平野区には加美地区があります。

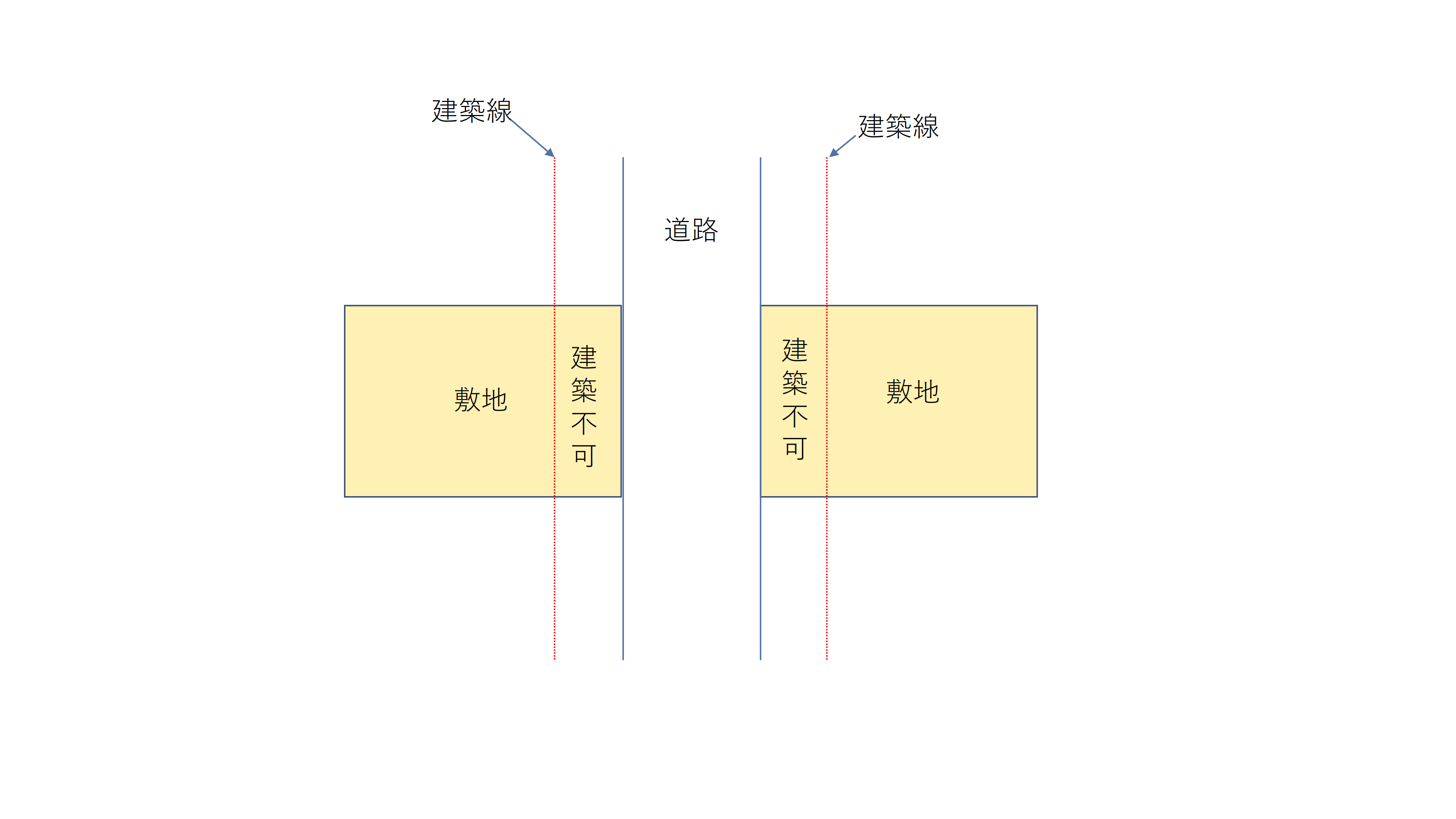

加美地区内には建築線が指定されています。

建築線が指定されているとその分、道路や水路から後退して建築をすることになります。

なので敷地が狭くなり、道路(公共空間)が広がるイメージです。

例をだすと、前面の認定幅員が2.545mなら1.7275mずつ両側に指定され、6mの幅員が確保されます。

多くが整備されているようですが、前面道路が狭い場合などは注意してください。

売買後、新築する場合には建築線があると敷地目一杯建築できないことがありますので。

加美地区建築線のことは大阪市都市計画局建築指導部建築企画課で聞けます。

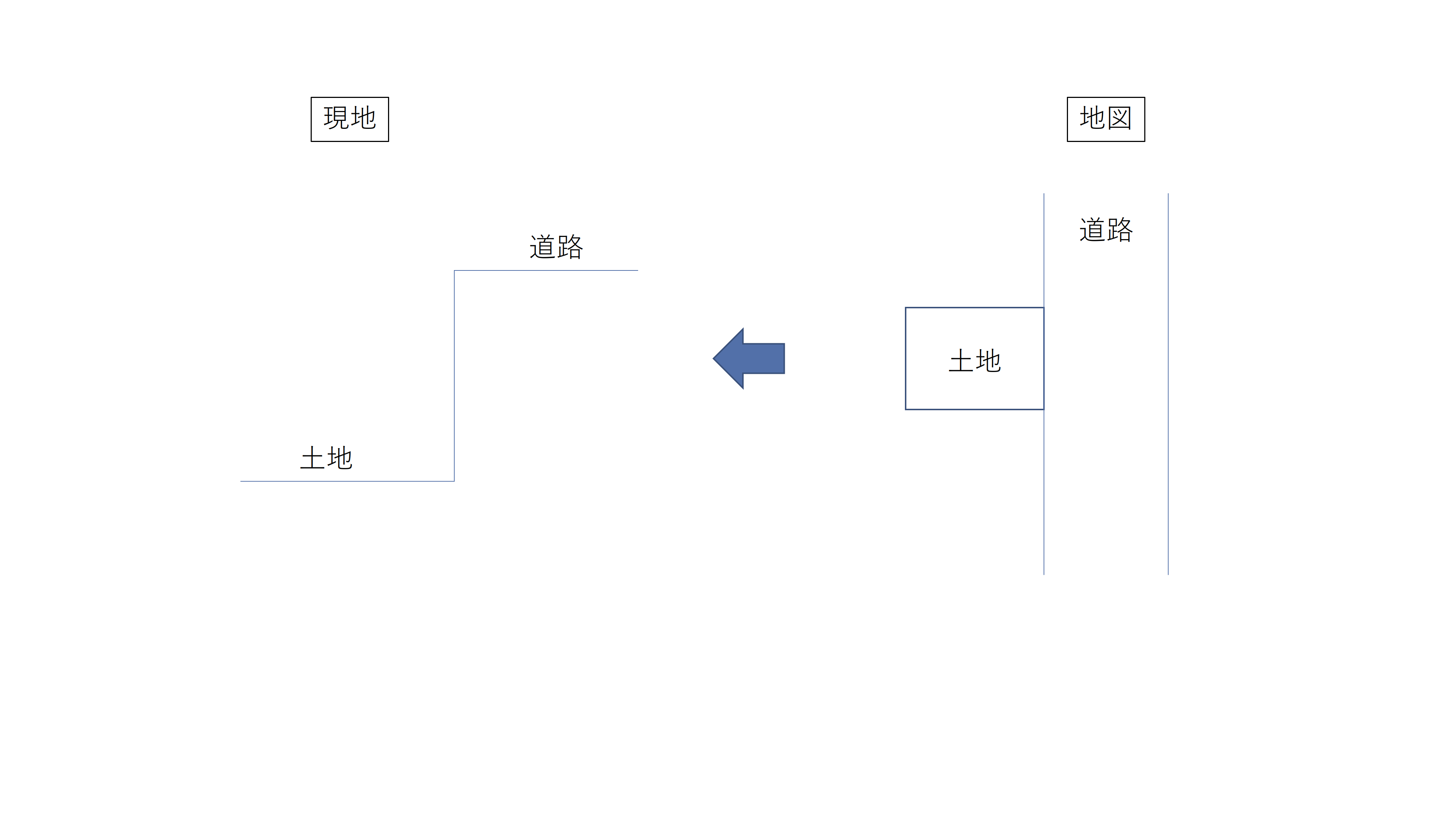

高低差があると不動産の価値が下がることが多いです。

道路と敷地の高低差、隣地との高低差、敷地内の高低差など。

高低差は地図上ではわかりにくいので注意が必要です。

こないだ相談受けた土地を見に行くと、地図上ではなんら変哲もない土地でしたが、

現地へ行くと高低差がかなりあり、道路利用が困難な土地でありました。

このような土地は価値が下がりますので注意が必要です。

離婚をして相手方に財産を渡すことになったら。

その財産を土地建物で財産分与をしたら。

土地建物を取得した時より、財産分与時の時価が高いと(利益があると)分与した人に譲渡所得の課税が行われます。

課税譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

つまり土地建物の財産分与時の時価が収入金額となります。

そこから取得費 + 譲渡費用の引き、特別控除額を引きます。

注意点ですが特別控除でマイホームを売った時の特別控除3000万は、要件に夫婦間では適用できないとあります。

夫婦じゃなくなった時に使いましょう。

財産分与時の不動産の時価評価は気軽にご相談ください。

取得価格が土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。

田園住居地域の創設

都市農業の環境変化に対応するため田園住居地域が創設されました。

田園住居地域は住宅と農地が混在して良好に調和している地域を都市計画に位置づけ開発、建築規制することにより実現を図る地域です。

開発規制として

○現況農地の土地の造成、建築物の建築、物件の堆積を市町村長の許可制とする。

○駐車場、資材置き場のための造成や土砂等の堆積も規制対象となる。

○市街地環境を大きく改変する恐れがある一定規模以上の開発等は原則不可(政令で300㎡と規定)

建築規制として

○低層住居専用地域に建築可能なもの(住宅、老人ホーム等)

○農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等(500㎡以内)

○農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

○農産物の生産資材の貯蔵に供するもの

があります。

生産緑地法等の改正について

東大阪市は生産緑地地区指定の面積要件を500㎡以上から300㎡以上に引き下げました(平成30年3月30日施行)。

生産緑地法等の改正により、

○生産緑地地区の面積要件の引き下げ…300㎡まで引き下げ可能に。(政令で規定)

○生産緑地地区における建築規制の緩和…農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランの設置可能に。

○特定生産緑地制度…指定されると買い取り申し出できる時期が30年経過しても10年延期される。10年後、繰り返し10年の延長も可能。

2022年に生産緑地が大量宅地化される懸念から緩和要件が規定されたと思いますが、知ってる生産緑地では現在の従事者の跡継ぎがそもそも居なかったです。一代限りの場合が多いといくら延長可能でも、宅地化されていきますよね。。

土地建物を譲渡した時には税金がかかります。

相談のなかでマイホームを売却する話がありましたので、所得税にはマイホームを譲渡した時には特例がある旨を話しました。

所得税のみの記載ですが(住民税等は除く)譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

このうち特別控除としてマイホームを譲渡した場合、各種要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。

この課税譲渡所得に長期(5年超保有)なら15%、短期(5年以下保有)なら30%を乗じて所得税を計算します(復興特別所得税、住民税合わせると長期20.315%、短期39.63%)。

また、建物の取得費は減価償却費相当額を差し引く必要がありますのでご注意ください。土地建物取得費が不明なら売った金額の5%相当額とすることもできます。(以上H30.11現在)

土地の取得費も相談いただきますが、古すぎる取得の場合鑑定評価書ではなく参考資料の作成になると思われます。土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。