土地の価格を調べたい場合、指標となるのが地価公示、地価調査です。どちらも国土交通省が発表してますので、

まず国土交通省の標準地・基準地検索システムサイトにいきます。

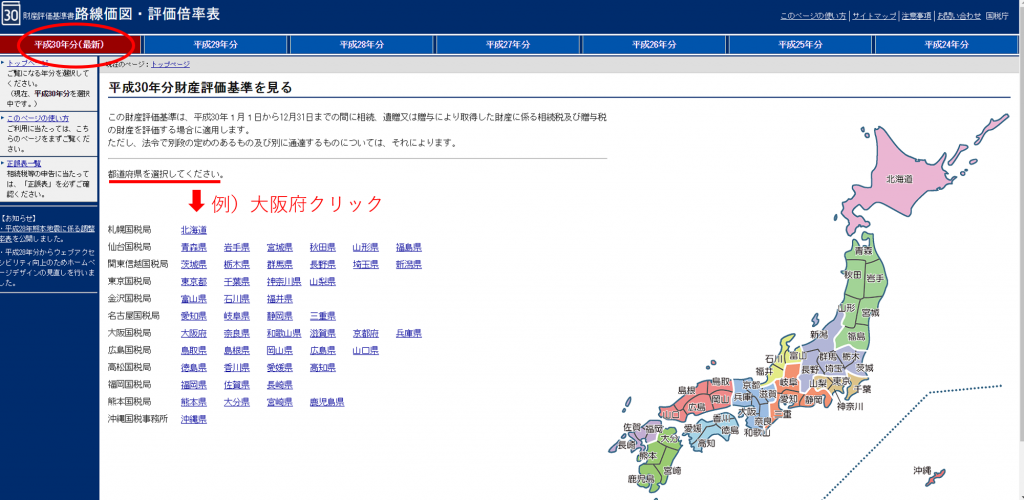

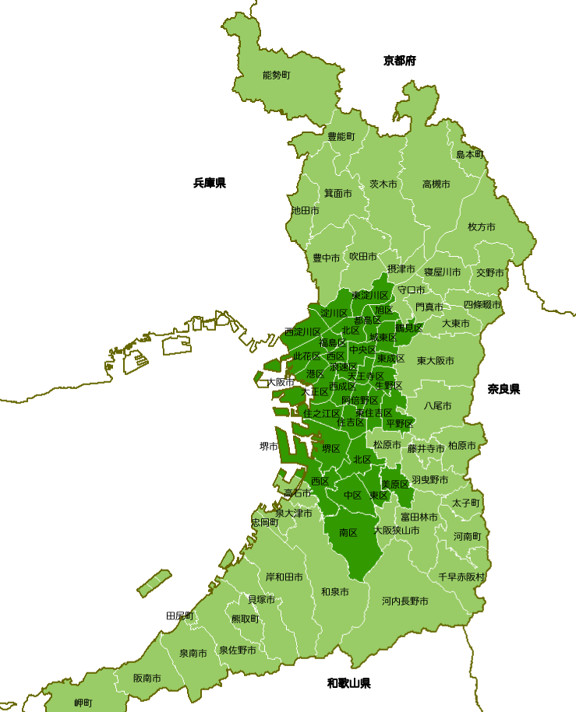

検索する都道府県をクリックします。

ここでは大阪府を選択しました。

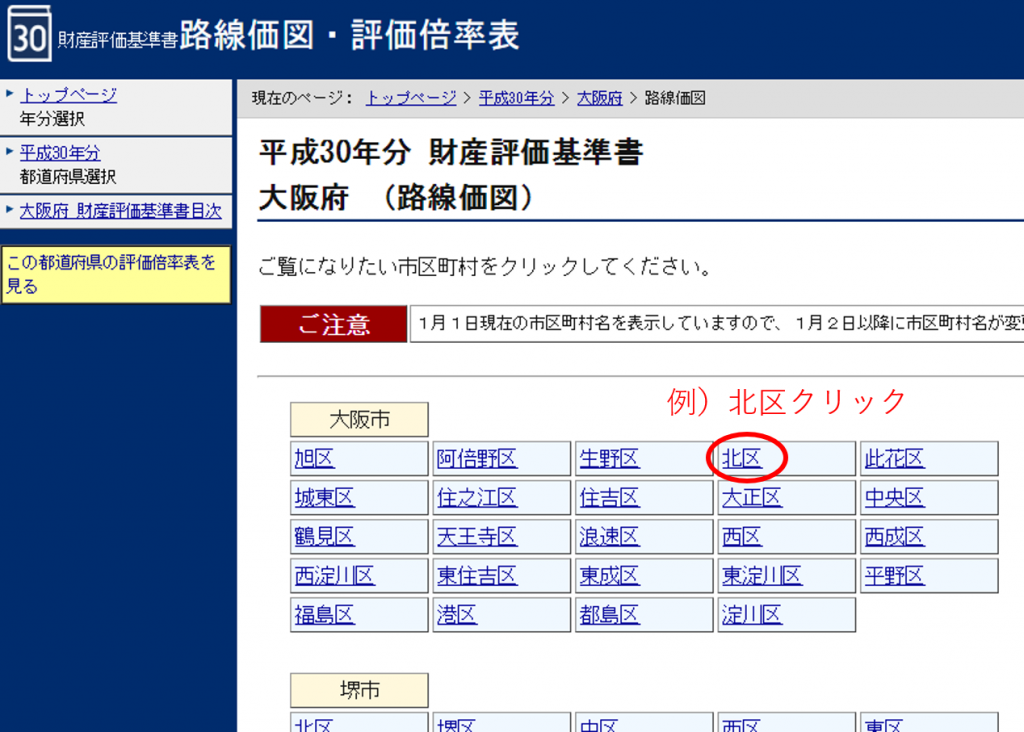

次に市区町村をクリックします。

ここでは北区を選択しました。

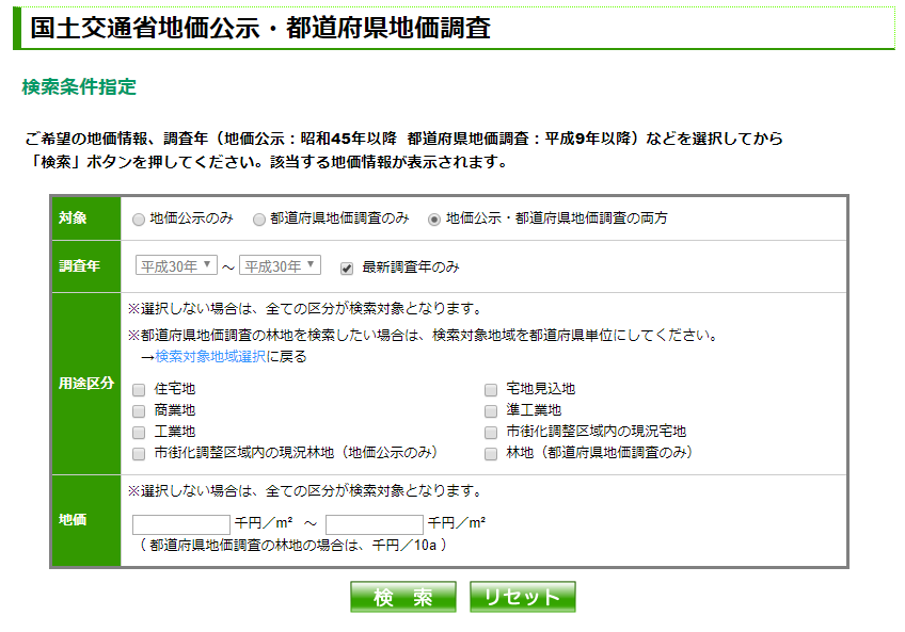

検索条件指定では、

地価公示のみ(1月1日の価格)、地価調査のみ(7月1日の価格)、両方か選択でき、調査年、用途、価格帯も調べられますが選択しないと全ての地価公示、地価調査がでます。

用途ぐらい選択しておけばいいと思います。主要なものは住宅地、商業地、工業地です。

最後に下部の検索をクリック。

検索結果表示がでたら、所在をみて、近くにあるものを探してください。

先程の検索画面で用途を選択していない場合、全用途の地点がでるので注意してください。異なる用途の価格を見ると、価格の参考にならないからです。

例えば住宅は標準値番号が〇〇-1、商業は〇〇5-1、工業は〇〇9-1、と商業は5の数字が、工業は9の数字がつきます。

あとはなるべく地積や駅距離が調べたい土地と似ているものを選びましょう。

また、近くかわかりにくい場合、所在にある「地図で確認する」を押すと地図がでます。

土地の価格を把握する参考にしてください。