土地家屋調査士とは

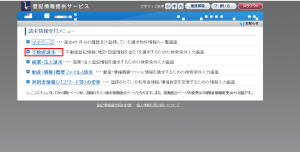

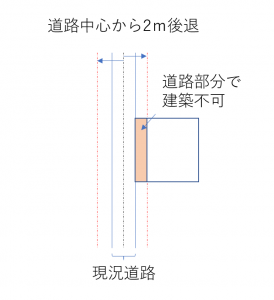

不動産の表示に関する登記は所有者に申請義務があるため、土地、建物の物理的な状況を把握するために調査、測量し、その結果を法務局への申請手続きの代理を行います。

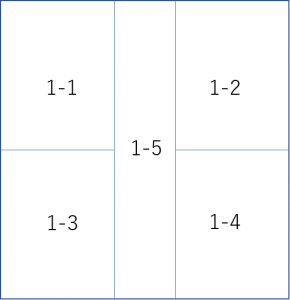

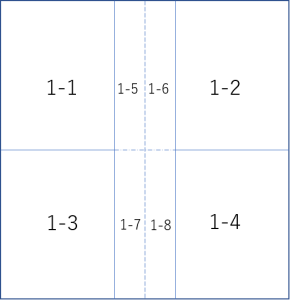

具体例として、土地の分筆、合筆、地目の変更など、建物の新築、増改築、取り壊しなど表示に関することです。

ちなみに所有権変更などは司法書士が行います。

あととても大事なのが土地の境界確定も行われます。

土地家屋調査士に境界確定の依頼をすると、資料及び現地調査のうえ、隣地や関係土地所有者立会のもとで話がまとまれば永久標の設置や確定図面の作成をしてくれます。

土地家屋調査士の費用は日本土地家屋調査士会連合会の公開情報によれば

H28年度全国中央値として

1.土地地目変更43,580円

2.土地合筆46,730円

3.土地分筆(地積測量図あり)235,690円

4.土地分筆(地積測量図なし)460,628円

5.分筆と地積更正709,978円

6.建物登記80,000円~169,300円

7.滅失登記45,180円

です。