今の家賃が安すぎる(高すぎる)から賃料鑑定してほしい、それで交渉するから、という相談を受けることがあります。

鑑定書では適正な賃料を出して提出するのですが、特に弁護士さんに多いのですが交渉するのにつかうから何倍にして、とか半額で、とか鑑定の賃料を指定されるときがあります。

申し訳ないのですがうちは適正な価格、賃料の鑑定書しか出しません。

まあ何倍の賃料を書かせておけば交渉に有利なのはわかりますが鑑定書はそういうものじゃないので。

「不動産鑑定」カテゴリーアーカイブ

隣地を売買するときの価格

隣地を売買するとき、鑑定評価では限定価格となることがあります。

不動産鑑定評価基準によると

限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。

限定価格を求める場合を例示すれば次のとおりである

1.借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合

2.隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合

3.経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合

とあります。

限定価格は特定の当事者間においてのみ経済合理性が認められる価格です。

併合を目的とする売買においても併合による増分価値が発生しない場合においては第三者間取引の場合とその取引価格に差異が見られないので限定価格とはなりません。

また併合により生じる増分価値は併合される両者が寄与して表示させたものであるので、両者に適正に配分すべきです。

よくある隣接不動産の併合の例として、併合したら間口、奥行きがとれて画地が良くなる場合、併合により無道路地が道路に接面することになる場合、狭小地、不整形地が併合される場合などです。

隣接地と併合することにより両者の土地の価値は上がりますから売買のときはまずお隣に声をかけろ、と言われたことがあります。そのほうが買手を探し回るより効率いいですしね。

またお隣同士の売買では不動産の仲介業者を通さない取引もみられますが、併合することによる増分価値を適切に反映させて売買価格をきめるのは難しいと思いますので鑑定価格を参考にした交渉をお勧めします。

鑑定価格をお互いの基準にして、どうしても隣地がほしいので少し高くなるのは仕方ないかとか交渉の目安にしてください。

山林価格相談

珍しく山林の価格相談がありました。

山林評価の得意な不動産鑑定士の先生に教えていただいた知見も合わせて山林の価格は宅地とどう違うのか記録しておくと。

林地地域は林業生産活動のうち、木竹の生育に供されることが自然的、社会的、経済的及び行政的観点から合理的と判断される地域をいいます。

なにより対象となる山林をちゃんと、慎重に特定することが鑑定評価を行う上でまず大事になります。

なぜなら依頼者、所有者からちゃんとこの山!ここからここまで!って言えないことが多いんですよね。ちゃんと山に詳しい人に出てきてもらうことです。

ちゃんと場所がわかったら次に大事なのは宅地になる可能性を調べること。

開発できる山林とできない山林では価格が段違いですから。

あとは木材搬出の難易、傾斜の方向(杉、檜は北向きが良いそうです)が価格に影響してきます。

宅地とはだいぶ違いますよね。

原則鑑定書で。

先日は訴訟用の不動産評価の不動産評価が相談がありました。

簡単な評価の要望で。ということは簡便な評価をする調査報告書の作成を考えますが。。

裁判所や税務署(関連会社間売買など)の評価は原則鑑定書の作成でお願いしてます。

調査報告書は後日鑑定書を作成する場合には価格が変動する可能性がありますから、

利用者の判断に大きな影響を与える場合にはなじまないからです。

何卒よろしくお願いいたします!

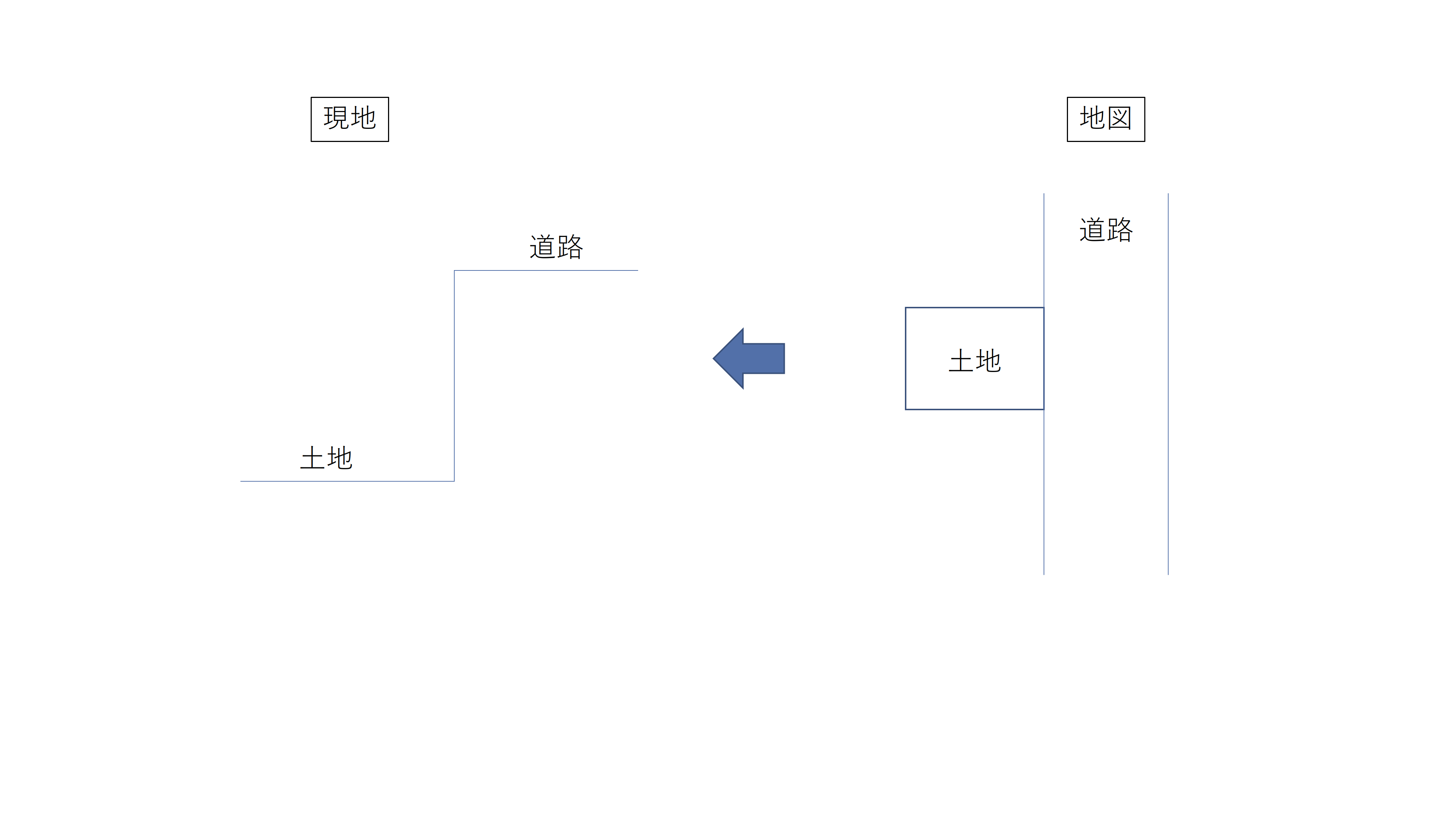

高低差は現地確認

高低差があると不動産の価値が下がることが多いです。

道路と敷地の高低差、隣地との高低差、敷地内の高低差など。

高低差は地図上ではわかりにくいので注意が必要です。

こないだ相談受けた土地を見に行くと、地図上ではなんら変哲もない土地でしたが、

現地へ行くと高低差がかなりあり、道路利用が困難な土地でありました。

このような土地は価値が下がりますので注意が必要です。

連棟建物

連棟建物(隣とくっついている建物)で建物の一部(自分のところ)を取り壊し、売買する場合には隣との同意が必要になります。

隣と柱を共有している場合など、この柱をどうするのか、などの話し合いを行う必要があります。

場合によっては柱は隣に残し、自分はやや下がらざるを得なくなる形で同意を貰うことも考慮しておくべきでしょう。

またそのような連棟建物の一部を売買する場合の不動産の評価は減額要因になることもありますのでご注意ください。

実際のケースでは連棟建物の種類、環境、需要者の属性など考慮して鑑定評価額は少々減額することになりました。