不動産の個人売買は、高額な仲介手数料がかからないのが大きな魅力ですよね。でも、その一方でこんな不安はありませんか?

-

「この売買価格、本当に適正なのかな…?」

-

「自分が損してる or 相手に損をさせているんじゃないか…」

-

「後から税金の問題とかで揉めたくないな…」

当事者同士で決めるからこそ、価格の妥当性という一番デリケートな問題が、大きな不安の種になりがちです。

そんな時、あなたの強い味方になるのが、私たち「不動産鑑定士」です。

「不動産鑑定士」って何する人?仲介会社さんとどう違うの?

「不動産鑑定士?不動産屋さん(仲介会社)と何が違うの?」

これは、私たちが本当によく聞かれる質問です。役割がまったく違います。

一言でいうと、こんなイメージです。

-

不動産仲介会社:取引をまとめる「サポーター」

-

不動産鑑定士 :価格の正しさを証明する「審判」

| 不動産仲介会社 | 不動産鑑定士(私たち) | |

| 目的 | 売買契約を成立させること | 不動産の適正な価値を判定すること |

| 立場 | 売主か買主の代理人(味方) | 中立・公正な第三者 |

| 価格 | 「売れそうな価格」の提案(査定) | 客観的根拠に基づく「鑑定評価額」 |

| 報酬 | 仲介手数料(成功報酬) | 鑑定評価料(調査・報告書作成の対価) |

仲介会社さんは、売買をスムーズに進めるプロ。一方で私たちは、取引には直接関与せず、あくまで公平な第三者の立場から、「その不動産の本当の価値はいくらか」を客観的に示すプロフェッショナルです。

個人売買で不動産鑑定士に頼むべき4つの理由(メリット)

では、なぜ個人売買で「審判」である不動産鑑定士が必要なのでしょうか?それには、あなたの不安を解消する大きな理由があります。

理由①:もう価格で悩まない!「お墨付き」がもたらす絶大な安心感

個人売買で一番モヤモヤするのが価格の妥当性。

-

売主さん:「もっと高く売れたのに、安く売りすぎたかも…」

-

買主さん:「相場よりかなり高く買ってしまったのでは…」

鑑定評価書は、法律や地域のデータなど、様々な客観的根拠を積み上げて算出した「価値の証明書」です。この「お墨付き」の価格を基準にすれば、お互いが「この価格なら納得だね」と、安心して取引を進めることができます。取引後の後悔や不信感をなくす、一番の特効薬です。

理由②:気まずさゼロ!親族・知人との取引こそ「公平な物差し」を

親しい間柄での取引ほど、お金の話はしにくいもの。

「安くしてほしいけど言えない…」「相場を伝えたいけど角が立つかも…」

そんな気まずい雰囲気、避けたいですよね。

そんな時、不動産鑑定評価額という「公平な物差し」があれば、感情的にならずに済みます。「専門家がこう言っているから、この価格を基準にしよう」と、スムーズに話を進められるので、大切な関係を壊さずに円満な取引が実現できます。

理由③:税務署からの「待った!」を防ぐ盾になる

これは特に親族間売買で絶対に知っておいてほしいことです。

市場価格(時価)より著しく安い価格で売買すると、税務署から「差額分は贈与されたもの(みなし贈与)」と判断され、買主に高額な贈与税が課されるリスクがあります。

例えば、時価5,000万円の不動産を1,000万円で売買した場合、「差額の4,000万円は贈与ですね」と指摘されかねません。

この時、不動産鑑定評価書は「私たちは専門家が算出した適正な時価で取引しました」と税務署に証明するための、武器になります。将来の思わぬ追徴課税という最悪の事態を防ぐための、最高の保険なのです。

理由④:プロの目でチェック!不動産の「本当の姿」が見えてくる

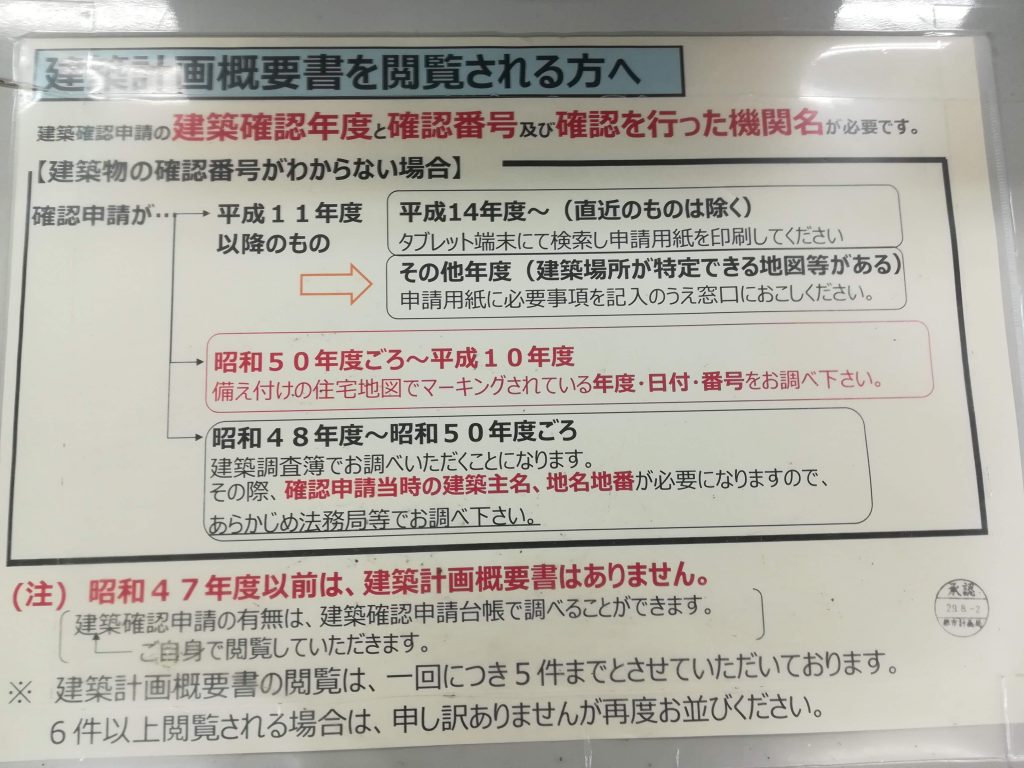

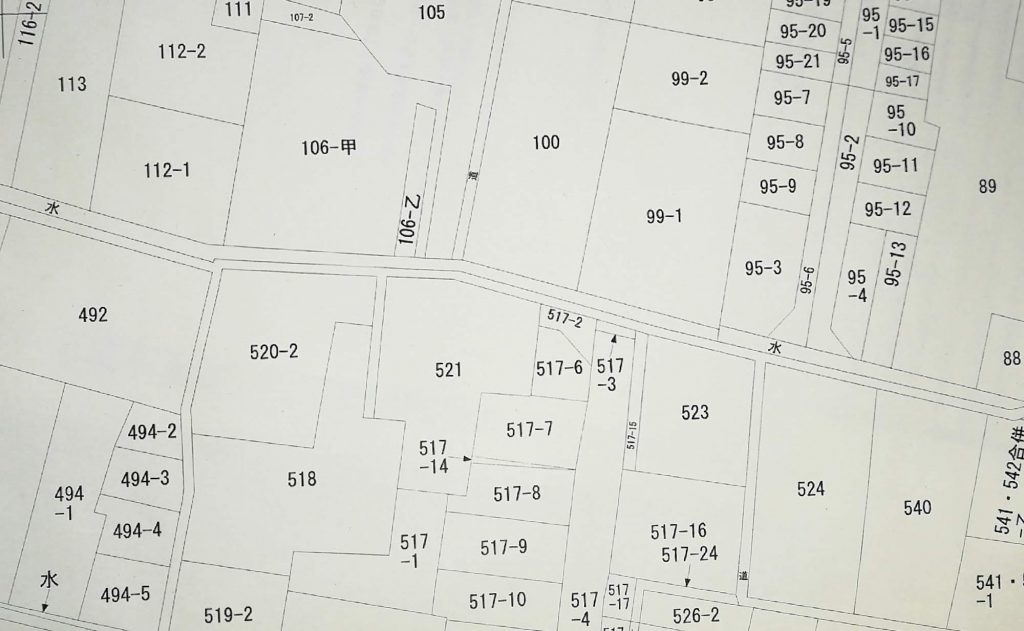

私たちは価格を出すために、様々な角度から不動産を調査します。

-

役所調査:都市計画、建築制限など、法律上の条件をチェック

-

現地調査:土地の形、日当たり、道路付け、周辺の騒音や嫌悪施設などを確認

-

資料分析:過去の取引事例や地価の動向、将来性などを分析

こうした調査で、皆さんが気づいていない隠れたリスク(例:再建築が難しい土地だった)が判明することも。不動産の本当の姿を理解した上で取引できるのも、大きなメリットです。

まとめ:最高の個人売買は「安心」から生まれる

不動産の個人売買は、大きなメリットがある素晴らしい方法です。

その成功のカギは、当事者双方が「価格に納得し、安心して取引を終えること」に尽きます。

私たち不動産鑑定士は、取引の代理人にはなれませんが、その大前提となる「価格」という土台を確かなものにすることができます。

大切な資産の取引を、お互いが笑顔で終えるために。

まずは「こんな取引を考えているんだけど…」と、お近くの不動産鑑定士に相談してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの不安を解消するお手伝いができますよ。